⸻

तीर्थनगरी में नई बहस — विकास बनाम विस्थापन

मां नर्मदा के तट पर बसी ओंकारेश्वर नगरी, जो सदियों से भक्ति, साधना और संत परंपरा की ध्वनि से गूंजती रही है, इन दिनों एक असामान्य कारण से चर्चा में है।

120 करोड़ रुपए की “ओंकारेश्वर लोक” परियोजना का खाका भले ही प्रशासनिक दृष्टि से आकर्षक लगे, लेकिन इसके खतरों की दस्तक ब्रह्मपुरी बस्ती के हर आंगन में सुनाई दे रही है।

सैकड़ों परिवारों का कहना है कि परियोजना का वर्तमान स्वरूप यदि लागू हुआ, तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा।

उनके घर, दुकाने, आश्रम और धर्मशालाएँ सब मलबे में तब्दील हो जाएँगी — और इसके साथ टूटेगा वह सामाजिक-धार्मिक ताना-बाना जिसने ओंकारेश्वर को ‘जीवंत तीर्थ’ बनाए रखा है।

⸻

“जहाँ शिव विराजते हैं, वहाँ उजाड़ क्यों?” — ब्रह्मपुरी की पुकार

मां नर्मदा की लहरों से लगे ब्रह्मपुरी के घरों में इस वक्त डर और बेबसी का माहौल है।

एक वृद्धा की आँखों से बहते आँसू इस संघर्ष की गवाही दे रहे हैं।

वह कहती हैं —

“बेटा, हमने यहीं जन्म लिया, यहीं पूजा की, अब हमें कहाँ भेजेंगे? मां नर्मदा से कोई कैसे अलग रह सकता है?”

यह सिर्फ ज़मीन का सवाल नहीं है — यह उस परंपरा की रक्षा का प्रश्न है, जिसने ओंकारेश्वर को “तीर्थ” बनाया।

हर सुबह आरती की ध्वनि और शाम को सत्संग की वाणी — यही ब्रह्मपुरी की आत्मा है।

⸻

राजनीति से परे, जनभावना का संघर्ष

विवाद बढ़ने पर विधायक नारायण पटेल, महंत मंगलदास त्यागी जी महाराज और स्थानीय संत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल पहुँचा।

उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलकर मांग रखी कि “ओंकारेश्वर लोक” परियोजना का स्थान बदला जाए।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि “किसी का अहित नहीं होगा और स्थानीय नागरिकों की सहमति के बिना कोई कार्य नहीं होगा।”

इस बीच प्रशासन ने सर्वेक्षण का कार्य फिलहाल रोक दिया है।

⸻

तीर्थ की त्रिपुरी पहचान पर संकट

धार्मिक मान्यता के अनुसार, ओंकारेश्वर ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी के त्रिकोण पर आधारित है।

विद्वानों का कहना है — यदि ब्रह्मपुरी को उजाड़ा गया, तो ओंकारेश्वर की “त्रिपुरी पहचान” अधूरी रह जाएगी।

संतों का तर्क है कि यह परियोजना केवल भूमि विकास नहीं, बल्कि तीर्थ की आत्मा पर प्रहार है।

⸻

जनता की मांगें स्पष्ट हैं

1. ममलेश्वर लोक का स्थान बदला जाए — ताकि ब्रह्मपुरी की पुरातन बस्तियाँ और आश्रम सुरक्षित रहें।

2. किसी भी निर्माण से पहले धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (Impact Assessment) अनिवार्य किया जाए।

3. संत समाज, स्थानीय निवासियों और प्रशासन की संयुक्त समिति बने जो हर निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

⸻

‘विकास’ बनाम ‘विरासत’ — क्या यह भारत के तीर्थों का नया संघर्ष है?

ओंकारेश्वर का विवाद अब एक स्थानीय मुद्दा नहीं रहा।

यह उस राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन चुका है जहाँ “विकास” और “संवेदना” आमने-सामने खड़े हैं।

क्या हर तीर्थ नगरी को “ओंकारेश्वर लोक प्रोजेक्ट” में तब्दील करना आवश्यक है?

क्या धार्मिक विरासत के नाम पर पुनर्निर्माण की यह होड़, आस्था के मूल स्वरूप को मिटा नहीं रही?

⸻

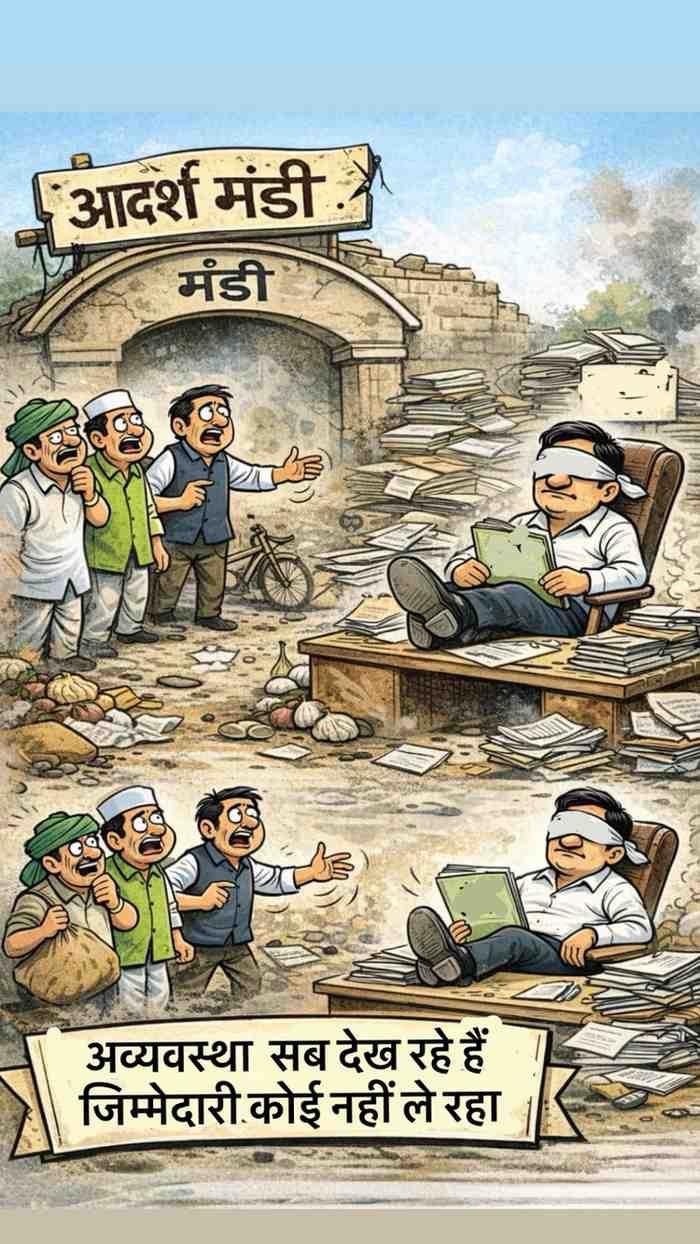

जन-सहमति की कमी:

जिन लोगों की ज़मीन, घर और दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उनसे कोई औपचारिक जन-सुनवाई या सहमति नहीं ली गई।

विकास की योजना जनता के लिए है — पर जनता को इसमें शामिल ही नहीं किया गया।

तीर्थ की आत्मा बनाम टूरिज़्म मॉडल:

सरकार इसे ‘अयोध्या मॉडल’ के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

लेकिन स्थानीय लोगों का तर्क है कि ओंकारेश्वर लोक जैसे आध्यात्मिक स्थल की आत्मा “शांति और साधना” है,

न कि “लाइट शो और कॉन्क्रीट गेट।”

इससे सवाल उठता है —

“क्या हर तीर्थ को पर्यटन केंद्र बना देना ही विकास है?”

धार्मिक भावनाओं की अनदेखी:

जब खुद संत समाज और धार्मिक संगठन नाराज़ हैं,

तो ये स्पष्ट संकेत है कि परियोजना में धार्मिक भावना की अनदेखी की गई है।

“इंसान के घर के बिना कोई मंदिर पूरा नहीं होता”

ब्रह्मपुरी के घाटों से उठती आवाज़ हमें यही याद दिलाती है —

कि तीर्थ तभी पवित्र होता है, जब उसमें लोगों की साँसें बसती हैं।

विकास यदि आस्था और अस्तित्व को कुचल दे, तो वह न तो धार्मिक होता है, न टिकाऊ।

एक बुजुर्ग की सिसकती आवाज़ सब कह जाती है

“हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर अपने घरों की राख पर नहीं। मां नर्मदा की गोद से हमें मत उजाड़ो — यही हमारी प्रार्थना है।”